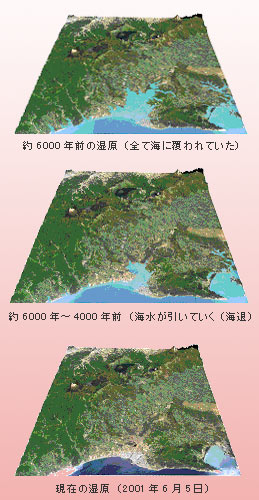

北海道の主な平野部がそうであったように、約10000年前から6000年前までの間、気温の上昇に伴って陸地に海が入りこむ「海進」が進んだ。約6000年前には最も奥地まで海水が進入し現在の湿原は全て海であったと言われています。その後、徐々に海水が引き(海退)、約4000年前には湾の口の部分が砂州によって閉ざされ淡水化された湖となりました。そこに次第に湿地を好む植物が生え、また、周辺から土砂が流れこみ、泥炭層が次第に堆積して現在の釧路湿原ができあがりました。現在、内陸にもかかわらずキラコタン岬や宮島岬という地名が残っているのは、かつて実際に岬であったからです。また、湿原北東部の塘路湖には、海水に生息する甲殻類であるクロイサザアミが遺存種として生きています。

イサザアミ イサザアミ |

|

|

|