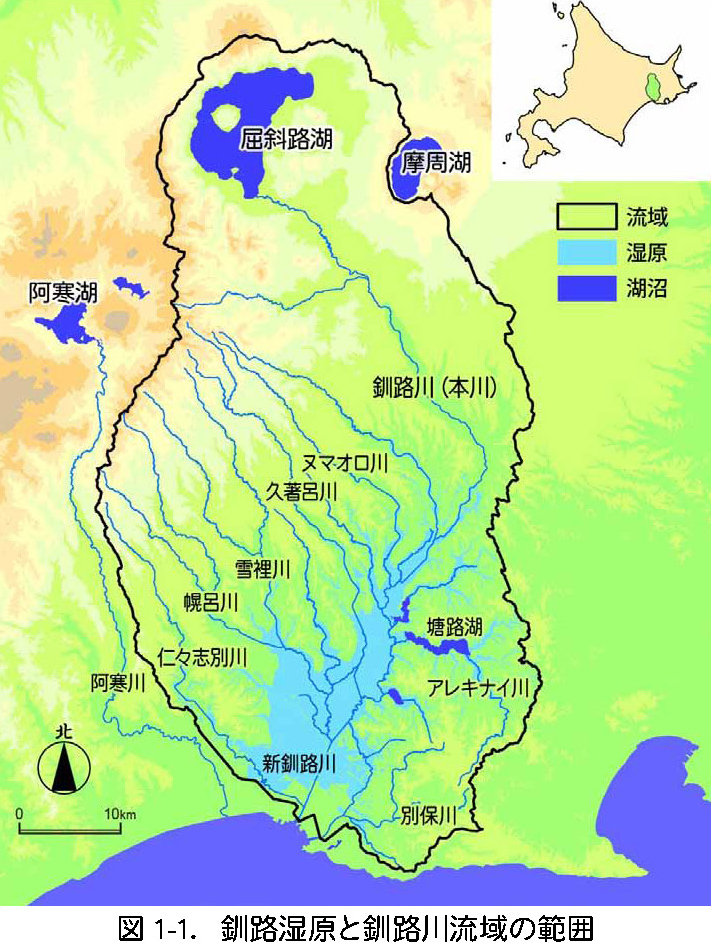

釧路湿原は、釧路川1)に沿って広がる日本最大の湿原です。現在の面積は約2.6 万ヘクタール(約258 平方キロメートル、湿原内湖沼を含む面積)で、低地湿原の原生的な自然が残されています。ハンノキの散在するヨシを主とした湿原(低層湿原)と、ミズゴケ類を主とした湿原(高層湿原)、その中を蛇行する河川からなり、他に類を見ない景観となっています。同時にこの湿原は、タンチョウ、オジロワシをはじめとする鳥類、キタサンショウウオ、エゾカオジロトンボなど、貴重な野生動物の生息地ともなっています。また、保水・浄化・洪水調節・地域気候を緩和する機能など、人々の暮らしを支える重要な役割を果たしています。 釧路湿原を涵養する最大の河川である釧路川は、阿寒国立公園の屈斜路湖から流れ出る延長154 キロメートルの一級河川です。釧路川は多くの支流を擁し、それらを含めた流域面積は約25.1 万ヘクタール(約2,507 平方キロメートル)に達します(図1-1)。

| 1)釧路川の西側を流れる阿寒川は、かつては釧路川に合流する支流でしたが、現在は直接太平洋に流下しています。 |

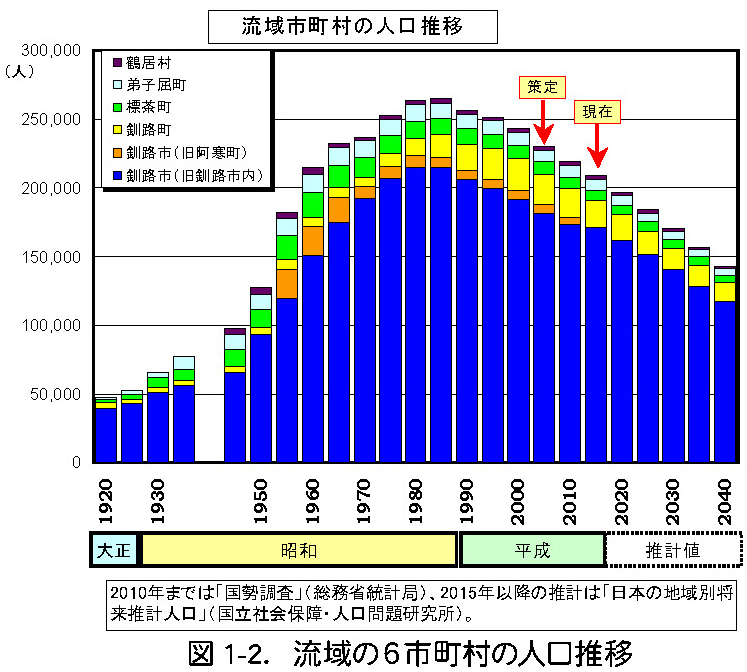

釧路川の流域には、釧路市、釧路町、標茶町、弟子屈町、鶴居村の5 市町村が含まれます。その人口は1950 年代に急増し、現在は約21.8 万人です(図1-2)。そのうち釧路川流域の総人口は約17.7 万人(1995 年国勢調査)で、一次産業では酪農や漁業、二次産業では製紙業が主な産業となっています。近年は、自然を生かした観光業(三次産業)も重要視されています。

流域の開発は1880 年代より始まりました。当初は周辺丘陵地帯からの木材搬出が主たる産業でした。1920 年には釧路川の大洪水により多くの犠牲者が出たことから、市街地を流れる釧路川を上流域から切り離す新水路(新釧路川)工事が行われました。その後釧路川を直線化するなどの治水工事が本格的に始まるとともに、湿原の農地化が少しずつ始まりました。1940 年代後半からは、戦後復興に伴って湿原周辺で森林の伐採が進められました。さらに戦後の食糧不足の解消と農産物の安定供給を目指し、国の施策でこの地域を食糧生産基地とするため、1960 年代から大規模な農地開発と河川改修が行われました。同時に、湿原南部では埋立てにより市街地の拡大が進みました。